Inspiration und Quellen

Die nachfolgend beschriebene Unterrichtsstunde basiert auf dem Material des Teams des Projekts Data Science und Big Data in der Schule.

Außerdem wird die interaktive Ausarbeitung des Materials auf der Internetseite inf-schule genutzt.

Lehrplanbezug und Ziellerngruppe

Die Doppelstunde gehört zum Themenfeld der Einführung in das maschinelle Lernen der Klassenstufe 8 an saarländischen Gymnasien. Insbesondere werden folgende Aspekte durch die Doppelstunde angesprochen:

- Anwendung eines Klassifikators (KI, die Lebensmittel auf ihren Gesundheitsaspekt hin überprüft)

- Erstellung mithilfe von Trainingsdaten / Bewertung mithilfe von Testdaten (durch die entsprechenden Karten)

- Chancen und Risiken (Bewertung am Ende durch das Arbeitsblatt)

- Die Schülerinnen und Schüler erstellen mithilfe eines geeigneten digitalen Werkzeugs einen Klassifikator für eine gegebene Klassifikationsaufgabe (mittels des Onlinemoduls), analysieren mithilfe von Testdaten die Leistungsfähigkeit eines Klassifikators und bestimmen dessen Genauigkeit, erläutern mögliche, in den Trainingsdaten begründete Ursachen von Fehlklassifikationen (durch das Onlinemodul und die Karten zu Beginn) reflektieren Chancen (Leistungsfähigkeit) und Risiken (z.B. Konsequenzen von Fehlklassifikationen, Intransparenz) exemplarisch anhand eines Klassifikators (als Aufgabe des Arbeitsblattes).

Das Material wurde vom ProDaBi-Team für eine Unterrichtsreihe in der sechsten Klasse entwickelt, aber auf eine Doppelstunde komprimiert eignet es sich auch für höhere Klassenstufen.

Unterrichtsentwurf

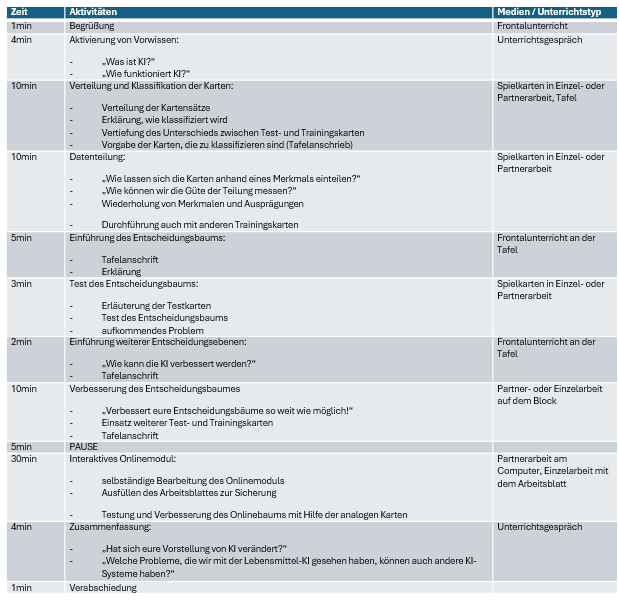

Verlaufsplan_Lebensmittel-KIAktivierung von Vorwissen

In der heutigen Zeit ist „Künstliche Intelligenz“ kein Fremdwort mehr. Dies gilt auch für Schüler, die in der achten Klasse durchaus eine Vorstellung davon haben, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Diese Vorstellungen gilt es abzufragen und eignen sich äußerst gut für eine Rückschau am Ende der Stunde, inwiefern diese Vorstellungen der Realität entsprachen.

Verteilung und Klassifikation der Karten

Die Karten des ProDaBi werden dann zunächst verteilt. Bei einem Klassensatz an Karten sollte jeder Schüler seinen eigenen Satz Karten bekommen können. Im Anschluss sollen sie eine Auswahl der blauen Trainingskarten und gelben Testkarten klassifizieren, indem sie bewerten, ob diese gesund oder ungesund sind (wobei in der Vorlage hier die Rede von „eher empfehlenswert“ und „eher nicht empfehlenswert“ ist).

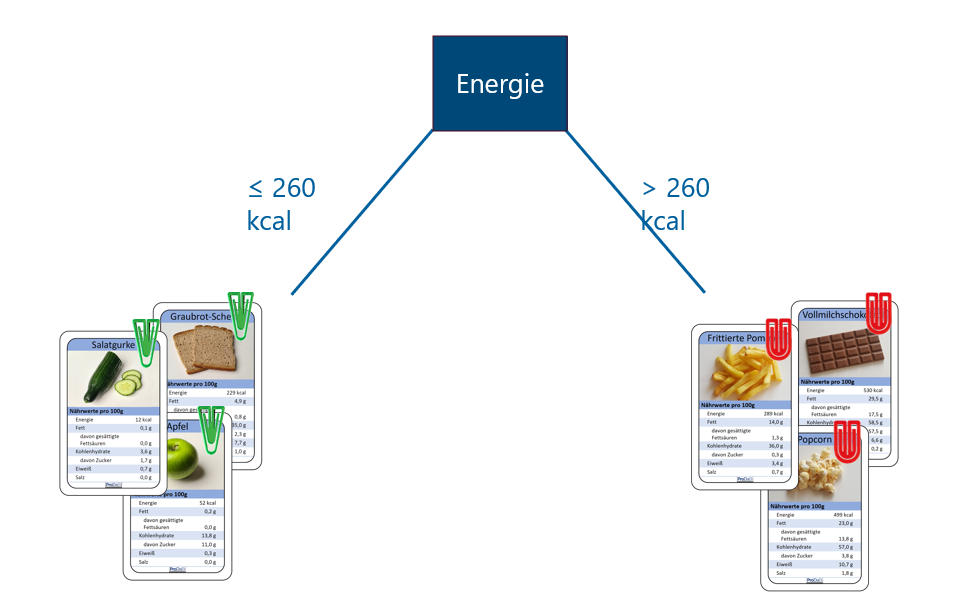

Die Auswahl der Trainingskarten (Salatgurke, Apfel, Brot, Pommes, Popcorn und Schokolade) wird hier vorgegeben stellt hierbei sicher, dass eine eindeutige Klassifikation anhand des Merkmals Energie möglich ist und es zudem keine Diskrepanzen darüber geben sollte, ob die Lebensmittel jeweils gesund sind oder nicht. Die Auswahl der Testkarten ist beliebig.

Als Differenzierung bietet es sich hier an, dass schnelle Schüler noch mehr Testkarten klassifizieren dürfen.

Datenteilung

Im Anschluss sollen die Schüler eben genau das versuchen, was sichergestellt wurde: die Trainingskarten anhand eines Merkmals einteilen.

Einführung des Entscheidungsbaums

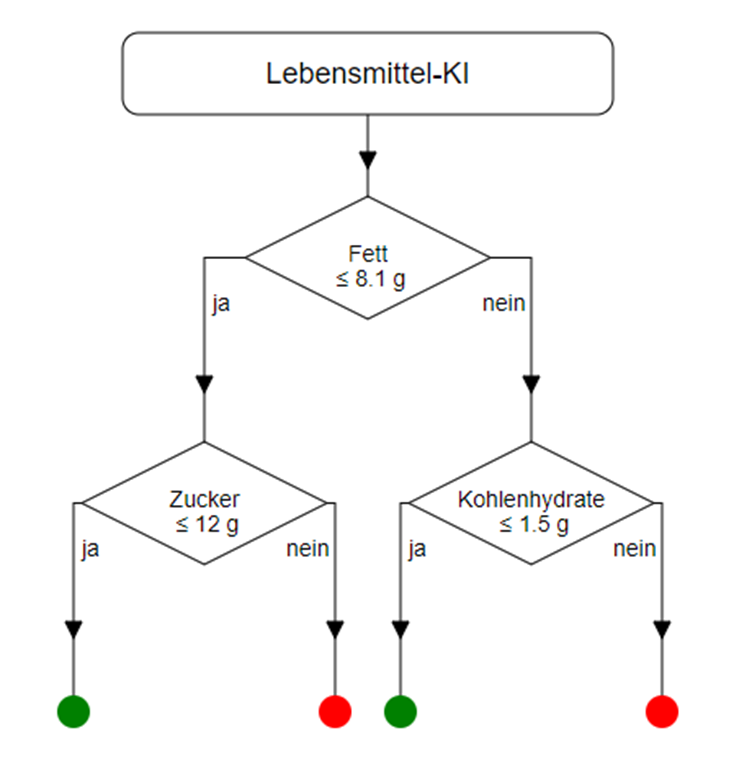

Nun wird dieser Entscheidungsbaum an der Tafel eingeführt:

Er klassifiziert alle Trainingskarten korrekt.

Test des Entscheidungsbaums

Nun sollen die Schüler den Entscheidungsbaum mit den von ihnen ausgewählten und klassifizierten Testkarten testen. Es mag an dieser Stelle vorkommen, dass es Schüler gibt, bei denen alle Testkarten korrekt klassifiziert werden, jedoch sollte im Gro herauskommen, dass diese simple KI schnell an ihre Grenzen stößt.

Einführung weiterer Entscheidungsebenen

Nun soll eine zweite Entscheidungsebene die KI verbessern. Den Schülern sollte an dieser Stelle vermittelt werden, dass der Baum nichts zwangsweise vollständig sein muss. Dies ist wichtig zu betonen, da inf-schule dies so handhabt.

Interaktives Onlinemodul

Nun, da die Grundlagen gelegt wurden, sollten die Schüler das entsprechende Modul auf inf-schule gut bearbeiten können. Sie sollen es bis Schritt sechs („Besser? Besser!„) selbstständig erledigen.

Zur Sicherung soll das folgende Arbeitsblatt mit den Ergebnissen des Moduls ausgefüllt werden:

AB_Lebensmittel-KIDie letzte Frage des Arbeitsblattes dient dabei der Differenzierung und Vorbereitung des abschließenden Unterrichtsgespräches.

Zusammenfassung

Das zusammenfassende Unterrichtsgespräch am Schluss dient vor allem zwei Aspekten:

- Vorgehensweise bei der Erstellung von Entscheidungsbäumen

- Vor- und Nachteile von KI-Systemen.

Der erste Aspekt trägt zusammen, was gelernt wurde und wie KI-Systeme funktionieren. Hier ist ein Rückgriff auf die Vorstellungen vom Beginn der Doppelstunde möglich, um die Veränderung der Vorstellung explizit zu machen.

Der zweite Aspekt bezieht sich auf den Alltagsaspekt von KI, insbesondere von Chatassistenten und ähnlichen Systemen, die durchaus hilfreich sein können, aber eben auch fehleranfällig sind. Da diese oftmals als Trainingsdatensatz „Das Internet“ haben, sind sie gut geeignet für hinreichend im Internet vorhandene Sachverhalte, jedoch nicht für spezielle Antworten.

Ergänzungen

Im Folgenden werden noch einige Ergänzungen zu der beschriebenen Doppelstunde gemacht, die in weiteren Unterrichtsstunden als weitergehende Klarstellung angebracht oder als Inspiration zur weiteren und besseren Ausgestaltung des vorliegenden Vorschlags verwendet werden können.

Trainingsdaten und Testdaten

Es kann noch stärker ausgearbeitet werden, weshalb es die Unterscheidung zwischen Trainings- und Testdaten braucht. Die verschiedenen Farben der Karten und auch deren unterschiedliche Verwendung im Unterrichtsverlauf werden zwar von den Schülern hingenommen, jedoch nicht unbedingt, warum dies notwendig ist.

Hier kann eine Analogie helfen: Die KI „kennt“ die Trainingsdaten „auswendig“. Es geht aber darum, dass sie die das gelernte auch tatsächlich anwenden kann. So kann leicht die Brücke dazu geschlagen werden, dass Schüler ja auch nicht ihre Übungsaufgaben identisch in den Klassenarbeiten sehen, sondern eben Testfragen, die zwar unbekannt sind, aber ähnlich zu den Übungen (Trainings) sind.

Datentrennung

Ebenso kann die Datentrennung und die Suche nach einem besten Trennwert weiter herausgestellt werden. Hier empfiehlt sich die Einführung einer Heuristik; im einfachsten Falle der Fehlerquote der Klassifizierung.

Dies ist insbesondere für die weiteren Ebenen, beispielsweise bei der Bearbeitung des Moduls auf inf-schule, wichtig, da es hier sogar besser sein kann die Daten zunächst relativ mittig zu spalten und Fehler zunächst in Kauf zu nehmen, um eine bessere Trennung in der zweiten Ebene zu ermöglichen.

Reserve

Es empfiehlt sich für starke Schüler und Klassen mehr Differenzierungsmaterial anzubieten. Die beschriebene Doppelstunde gibt allen, auch den leistungsschwächeren Schülern, eine gute Möglichkeit, den Stoff zu lernen. Dies führt jedoch dazu, dass die leistungsstarken zu schnell die Aufgaben erfüllen.

Als Reserve für die erste Stunde ist so beispielsweise denkbar weitere Entscheidungsbäume auf Papier anfertigen zu lassen. Insbesondere bei der Erlaubnis mehr Trainingskarten und Entscheidungsebenen zu nutzen, können die Schüler mehr aktiv ausprobieren. In der zweiten Stunde kann die Reserve der letzten Frage des Arbeitsblattes, die schier unbegrenzten ethischen Diskussionsbedarf hat, genutzt werden.

Klassenführung und Materialhandhabe

Aufgrund der hohen Schülerzentrierung — und dies durchaus auch noch in Partnerarbeit — ist eine hohe Klassenführungskompetenz notwendig.

Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass die Schüler das Material ordentlich getrennt halten und später wieder in ihren einzelnen Sätzen zurückgeben.

Vergleich mit LLM aus dem Alltag

Der Vergleich mit Sprachmodellen aus dem Alltag hinkt. Diese arbeiten nicht mit Entscheidungsbäumen, sondern neuronalen Netzwerken. Dennoch gibt es entscheidende Gemeinsamkeiten, wie die Verwendung von Trainingsdaten und den daraus resultierenden Fehleranfälligkeiten.

Diese Unterschiede sollten transparent gemacht werden. Auch, dass neuronale Netzwerke in der Schule (zumindest in dieser Klassenstufe) höchstens angerissen werden können, während die Entscheidungsbäume eine Möglichkeit des maschinellen Lernens anschaulich offenbaren.

Internetlos

Das Onlinemodul ist nicht uneingeschränkt empfehlenswert; zumindest nicht unbedingt in derselben Doppelstunde. Bei stärkerer Beachtung der Ergänzungen kann das Onlinemodul überflüssig werden. Ebenso kann der analoge Teil ausgebaut werden, falls die Computerinfrastruktur an der Schule die Bearbeitungen auf inf-schule nicht zulässt.

Verbesserter Vorschlag

Alle oben genannten Verbesserungen in dieselbe Doppelstunde einzuarbeiten ist ambitioniert, jedoch bei einer starken Lerngruppe durchaus möglich. Denkbar wäre folgender Aufbau:

Der ursprüngliche Vorschlag ist jedoch weiterhin für schwächere Lerngruppen geeignet, als dass er sicherstellt, dass die Grundbegriffe und Vorgehensweisen wirklich bei den Schülern ankommen.